「魚とり名人、カワウ」

ふれあい科学館では、「もっと知りたい相模の自然」をテーマに、研究機関や調査団体と共同で小さな企画展を開催しています。

現在のミニ企画展示はカワウ、「魚とり名人、カワウ」と題し、古くから身近な存在だったカワウの生態などご紹介しています。

知っているようで知らない相模の自然、カワウが紹介されています。

展示概要

展示場所

ミニ企画展示(人ゾーン)

展示の詳細

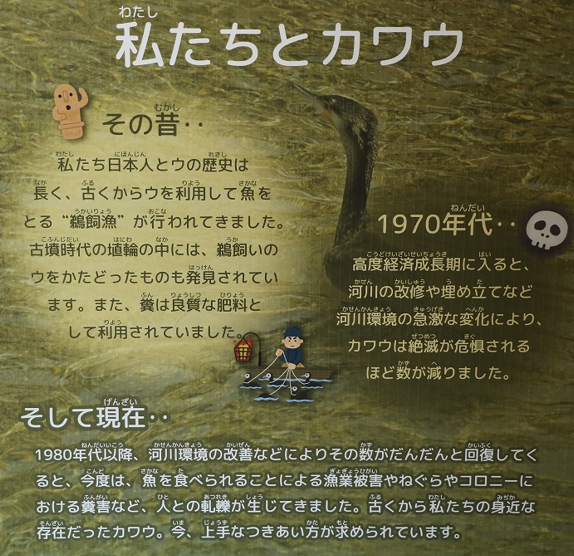

私たち日本人とウの歴史は古く、相模川の田名地区でも、かつて鵜飼いが行われていました。高度経済成長に入ると、河川の埋め立てや環境汚染などにより、カワウは絶滅が危惧されるほど数が減りました。

そして’80年代以降、コロニーの保護や水質改善によりその数が回復してくると、今度はカワウの数が徐々に回復し、魚を食べられる漁業被害や糞害など、人との軋轢が生じてきました。

展示では、古くから身近な存在だったカワウがどのような生態を持ち、人々とかかわってきたのかが紹介されています。

共同機関

相模原市博物館

相模川での鵜飼い、最近はアユの被害が増加!

相模川の鵜飼い、アユの減少について調べてみました。

相模川の鵜飼い、行われていました。

相模川では、第二次世界大戦以前に南区当麻付近から上流の山梨県大月市にかけて、さらに、相模川支流の道志川で、鵜飼い漁が行われていたそうです。

中央区田名では昭和35年(1960)頃まで、相模川での川遊びを目的に訪れる観光用の鵜飼いが行われていました。

そんな鵜飼いで、活躍していたのがカワウです。

アユの減少は、カワウが犯人!

相模川のアユ釣りで、少し心配な話を耳にしました。

最近は、大きな鮎が何故かいなくなったとの事です。

その原因は年中、川に現れる「鵜の大群」です。夏場のカワウは、アユを大量に食べてしまいます、相模川のアユの存続を危惧する声もあります。

船に乗った漁協の人が花火で追い払っていますが、効果は無いようです。

心配ですね!

相模原の鵜飼い情報はこちら☟

相模原の鵜飼いについては、「写真で見る相模原~昭和・平成の生活と民俗~」(No.11・相模原にも鵜飼いがあった、投稿日: 2020年5月31日 作成者: 博物館)を参照しています。

相模川ふれあい科学館の情報

展示時間・休館日

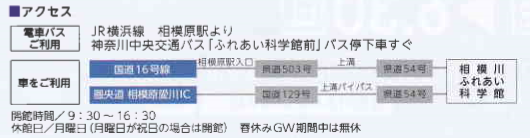

9:30開始 〜 16:00終了

月曜休館

住所

相模原市中央区水郷田名1-5-1

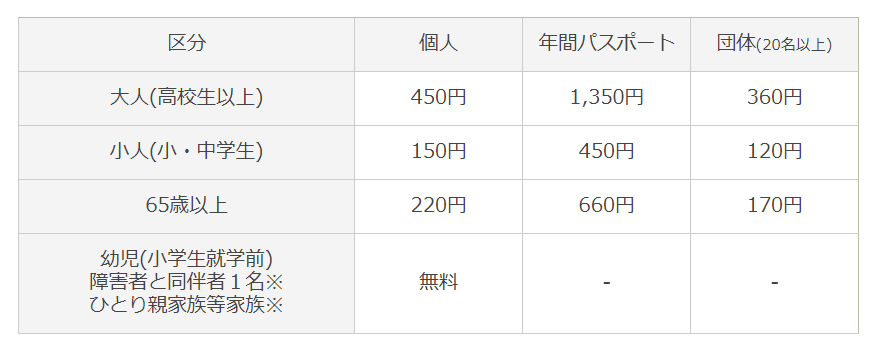

入館料

問合せ

☎ 042-762-2110

「新型コロナウィルス感染症 拡大防止」

3密を避けて感染拡大を防ごう!

家に帰ったら、手洗い、うがい、除菌を忘れないでください。